Trust Wallet(トラストウォレット)登録時の本人確認は必要?できる?

スマートフォンアプリとして広く利用されている「Trust Wallet(トラストウォレット)」は、ビットコインやイーサリアムをはじめとする多様な暗号資産(仮想通貨)を安全に管理・保管できるデジタルウォレットの一つです。ユーザー数の拡大とともに、そのセキュリティ性や使いやすさが評価されています。しかし、こうした便利さの裏で、「登録時に本人確認が必要なのか」「本人確認は可能なのか」といった疑問を持つユーザーも少なくありません。

1. Trust Walletとは?基本機能と特徴

Trust Walletは、2017年に独立して開発された非中央集権型のマルチチェーンウォレットであり、その後、Binance(バイナンス)社によって買収されました。この背景から、Binanceとの連携が強化されており、多くの暗号資産の取引やステーキング、デジタルアセットの管理が可能となっています。

主な特徴として以下の点が挙げられます:

- マルチチェーン対応:Bitcoin、Ethereum、Binance Smart Chain、Polygon、Solanaなど、多数のブロックチェーンネットワークに対応している。

- 非中央集権型設計:ユーザー自身が鍵を所有し、第三者によるアクセスや資金の凍結が行われない。

- オープンソース:コードが公開されており、外部からの監査が可能。透明性が高い。

- デスクトップ版・モバイル版の両方提供:iOS、Android、Webブラウザ版での利用が可能。

- DApp(分散型アプリ)統合:NFTマーケットプレイスや、DeFiプラットフォームへの直接接続が可能。

このような設計により、個人の財産管理における自律性が高まり、特にプライバシー志向の高いユーザーに支持されています。

2. 「本人確認」の意味と目的

本人確認(KYC:Know Your Customer)とは、金融機関や仮想通貨取引所がユーザーの身元を確認するプロセスを指します。その目的は、違法な資金洗浄やテロ資金供与、詐欺行為などの犯罪活動を防止することにあります。多くの規制のある国では、仮想通貨取引所の運営にあたって本人確認が義務付けられています。

ただし、**Trust Wallet自体は取引所ではなく、ウォレットサービスであるため、本人確認の義務は法律上存在しません**。これは、本人確認が必須ではないという根本的な立場を示しています。

3. Trust Walletの登録時における本人確認の有無

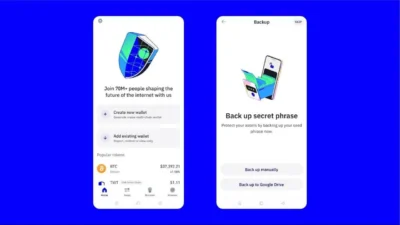

Trust Walletの登録プロセスは非常にシンプルです。アプリをインストール後、新しいウォレットを作成する際に「パスフレーズ(復旧用の12語または24語)」を生成し、それを安全に保管することで完了します。この段階では、氏名、住所、生年月日、顔写真など、個人情報の入力は一切不要です。

つまり、Trust Walletの初期登録時には本人確認は必須ではありません。ユーザーは匿名でウォレットを取得でき、プライバシー保護が最優先される設計になっています。

4. 本人確認は「できる」のか?技術的・運用的視点から検証

ここでは、「本人確認は可能かどうか」という点について、技術的・運用的な観点から詳細に分析します。

4.1. 実際の本人確認機能の存在

Trust Wallet自体の公式アプリ内には、本人確認を行うための専用機能は設けられていません。ユーザーが本人確認を希望する場合、その手段は「外部サービス経由」に限定されます。

例えば、Binance(バイナンス)の取引所に登録済みの場合、Binanceの本人確認情報を活用して「Trust Walletの一部の機能」を利用できるケースがあります。具体的には、BinanceのウォレットからTrust Walletへ送金する際に、一定の額を超える取引を行う場合、本人確認済みであることが前提となることがあります。

また、一部のサードパーティ製のサービス(例:NFTマーケットプレイス、DeFiプラットフォーム)は、Trust Walletの接続を許可しつつ、本人確認を求める場合があります。その場合は、**それらのサービス側で本人確認が求められる**ため、結果として「本人確認が必要になる」という現象が発生します。

4.2. プライバシーとセキュリティのバランス

本人確認を回避することで、ユーザーは完全な匿名性を保てます。これは、政府や企業による監視を避けたいユーザーにとって大きなメリットです。一方で、本人確認がないことで、不正取引や盗難の追跡が困難になるというリスクもあります。

Trust Walletは、その設計理念として「ユーザーの自由とプライバシー」を最大限尊重しており、本人確認を強制しないのは、この哲学に基づいています。したがって、本人確認は「選択肢」として提供され、強制されることはありません。

5. 本人確認が必要になる主な状況

本人確認が「必須」になるのは、以下のような外部環境に依存するケースがほとんどです。以下に代表的な事例を紹介します。

- 仮想通貨取引所との連携:Binance、Coincheck、bitFlyerなどの取引所に口座を開設し、そこからTrust Walletに資金を送る場合、取引所側の本人確認が完了していないと出金・送金が制限されることがあります。

- NFTの購入・出品:OpenSeaやRaribleなどのNFTマーケットプレイスでは、特定の条件下で本人確認を求められることがあります。特に高額な取引では、本人確認が求められる傾向にあります。

- DeFiプラットフォームの利用:Aave、Compound、Uniswapなどの分散型金融(DeFi)プラットフォームでは、本人確認は不要ですが、特定のローンやステーキングサービスでは、本人確認が条件となることもあります。

- 銀行送金やキャッシュアウト:Trust Walletからリアルマネーに換金する場合、クレジットカードや銀行口座への送金を行うサービス(例:Simplex、MoonPay)は、本人確認を必須としています。

これらの事例からわかるように、本人確認の必要性は「Trust Wallet本体」ではなく、「その周辺のサービスや取引環境」によって決まるのです。

6. 本人確認の利点とリスク

6.1. 利点

- 取引限度額の引き上げ:本人確認済みのアカウントは、取引量の上限が高くなる傾向があります。

- 不正利用の防止:盗難や不正ログインが発生した場合、本人確認済みであれば、サポートチームによる迅速な対応が可能になります。

- 信頼性の向上:本人確認済みのウォレットは、他のユーザーや取引所からより信頼される傾向があります。

6.2. リスク

- 個人情報の漏洩リスク:本人確認情報は、サービス提供者に保存されるため、ハッキングや内部不正による情報流出の可能性があります。

- 監視の強化:本人確認があることで、政府や監視機関による取引履歴の追跡が容易になります。

- 匿名性の喪失:プライバシー志向のユーザーにとっては、自分の行動が追跡されるという心理的負担が生じます。

7. ユーザーが取るべき対策と注意点

本人確認が必要かどうかは、ユーザーの目的や利用スタイルによって異なります。以下に、適切な判断のために押さえておくべきポイントをまとめます。

- 匿名性を重視するなら、本人確認は行わない:特にプライバシーの重要性が高い人や、政治的・社会的背景から監視を避ける必要がある人は、本人確認を避けるのが賢明です。

- 取引量が多い場合は、本人確認を検討する:毎月数百万円以上の取引を行う場合、本人確認により取引制限を回避できます。

- パスフレーズの安全管理を最優先する:本人確認を行っていなくても、パスフレーズやシードトークンの管理が万全でなければ、ウォレットの資金はすべて失われます。

- 第三者サービスのポリシーを事前に確認する:NFT購入やデフォルト取引を行う前に、該当サービスが本人確認を要求するかを必ず確認しましょう。

- 複数のウォレットを使用する戦略:日常的な小額取引には匿名ウォレット、大規模な投資には本人確認済みのウォレットを使うといった分離運用が推奨されます。

8. 結論:本人確認は「必要」でも「強制」ではない

本稿を通じて明らかになった通り、Trust Walletの登録時における本人確認は、法律上も公式仕様上も必須ではありません。ユーザーは匿名でウォレットを取得し、個人情報の入力を一切せずに利用することが可能です。これは、非中央集権型技術の本質である「自己責任と自律性」を体現しています。

一方で、本人確認は「可能」であり、外部の取引所やサービスとの連携においては、その有効性が顕在化します。本人確認により、取引限度額の引き上げや、不正利用時の対応支援、さらには信用の獲得が可能になります。

したがって、本人確認の有無は「個人のニーズとリスク許容度」に応じて決定すべき課題です。匿名性を重視するならば、本人確認は不要。逆に、安定した取引環境を求めるのであれば、本人確認は有益な選択肢となります。

最終的に言えることは、Trust Walletは本人確認を強制せず、ユーザー自身が「どのように使うか」を自由に選べる柔軟な設計になっているということです。この自由こそが、暗号資産の未来を支える重要な基盤であり、ユーザー一人ひとりが自身の責任で、安全かつ合理的な運用を選択していくことが求められます。

今後の技術進化や規制動向に伴い、本人確認のあり方についても変化が見込まれますが、現在の設計思想は、プライバシーとセキュリティの両立を目指す上で極めて妥当なものと言えます。

まとめ:本人確認は必要か? 答えは「必要ではないが、有用である」。ユーザーの意思決定次第で、最適な使い方ができる。